Quantas histórias cabem numa garrafa?

Lançada às vésperas da Semana de Arte Moderna de 1922 e premiada no centenário do “nascimento do Brasil”, a cachaça mineira Colombina expressa o espírito da época em que surgiu, valorizando nossos melhores atributos culturais

Por Maurício Ayer

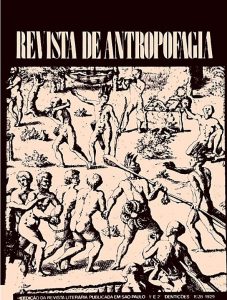

Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira e colaborador frequente da Revista de Antropofagia, uma das mais icônicas publicações do modernismo, escreveu que “O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar”; e uns versos abaixo: “O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar”.

Pois quanta história (e quanto amor) cabe numa garrafa de cachaça? Faz tempo que me convenci de que a caninha conta histórias sem nem a gente saber muito bem como, por isso a gente fica tão eloquente e criativo quanto beija uma dosezinha. Mas tem também as histórias que a gente ouve ao pé do alambique e que dão muito mais sabor à bebida, num tipo de harmonização cultural e existencial que nos projeta através dos tempos.

Pois ali, não muito distante da Itabira de Drummond, em Alvinópolis, fica a fonte da cachaça que mais conta histórias de um tempo que se embriagou de um certo sonho de brasilidade. A Colombina – diz um antigo rótulo dos anos 1940 ou 1950, guardado como uma relíquia pelos descendentes de seu primeiro dono – não só participou como “obteve o primeiro lugar no concurso da Exposição do Centenário”. Quer dizer, refere-se ao grande e longo evento organizado no Rio de Janeiro, inspirado nas exposições internacionais de Paris, entre outras, em comemoração aos 100 anos da Independência. Essa é uma cachaça que comemora o seu centenário junto com o bicentenário da própria fundação do Brasil enquanto país e os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, que também encarou o Brasil com olhos generosos e ousou sonhá-lo diferente e criativamente.

Esse mesmo rótulo conta muitas histórias de um período que, a partir de diferentes lugares do país, tentou valorizar as qualidades culturais regionais e, ao mesmo tempo, forjar uma identidade nacional. Modernismo é uma palavra que se flexiona no plural, dizem as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa Starling, em Brasil, uma biografia.

Nesta época, o Rio de Janeiro, como capital, exportava sua cultura original – com carnaval, samba e futebol –, algo que se intensificaria ao longo da primeira metade do século XX.

As personagens da Commedia Dell’Arte e do Carnaval de Veneza, como Pierrô, Arlequim e Colombina, participavam da folia carioca praticamente desde o seu nascedouro, na primeira metade do século XIX. O historiador José Ramos Tinhorão conta que, em 1835, uma loja francesa sediada no Rio importou máscaras de Veneza para atender à demanda da nova classe média da capital do Império. A vontade de festejar era grande, mas não caía bem se misturar à bagunça do entrudo, realizada então por escravizados negros e mulatos livres e tolerada pelos senhores dessa sociedade escravocrata. Foi ali que nasceu um outro tipo de folia que viria a transformar-se nos carnavais que conhecemos.

Não teria Noel Rosa se inspirado na cachaça Colombina, lá em 1935, quando escreveu essa letra?

Então no centenário da Independência, quando começa a história da cachaça Colombina, a personagem que lhe dá nome – essa moça esperta que finge dar bola para o apaixonado Arlequim, mas no fundo só faz ele de tonto – já estava presente no carnaval carioca fazia muito tempo. Uma das primeiras gravações conhecidas de música de carnaval é a valsa Pierrot e Colombina de Eduardo das Neves, cujo registro data, segundo Tinhorão, de 1916.

A cachaça que saiu do interior de Minas e foi buscar a glória nos panteões da Capital Federal tem como nome essa personagem que vai rodar o país pelas ondas do rádio. Na época em que as garrafas circulavam com esse rótulo, as pessoas já ouviam a maravilhosa marchinha de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres:

Um Pierrô apaixonado

Que vivia só cantando

Por causa de uma Colombina

Acabou chorando, acabou chorandoA colombina entrou num botequim

Bebeu, bebeu, saiu assim, assim

Dizendo: Pierrô, cacete

Vai tomar sorvete com o ArlequimUm grande amor tem sempre um triste fim

Com o Pierrô aconteceu assim

Levando esse grande chute

Foi tomar vermute com amendoim

Não teria o Noel se inspirado na cachaça Colombina, lá em 1935, quando escreveu essa letra? A Colombina bem podia ter tomado umas doses de Colombina no botequim em meio ao carnaval do Rio, ou não? Bom, aí já é pura especulação de cachaceiro. Mas certamente essa aguardente mineira ganhou uma bela propaganda com a canção do poeta de Vila Isabel e seu ilustre parceiro.

Uma das coisas mais interessantes nesse rótulo é que ele permite imaginar o personagem que foi o tal José Acácio Figueiredo, que assina em letras graúdas como o responsável pelo engarrafamento. Segundo me contou Luciano Souto, produtor da Colombina junto com sua esposa, Livia Megre Souto, José Acácio não produzia aguardente, ele comprava de diversos fornecedores, inclusive da Fazenda do Canjica, onde se produz hoje a caninha centenária, e levava a Belo Horizonte, sendo ali engarrafada e distribuída. José Acácio era, portanto, um comerciante. Um ousado comerciante, diga-se com toda a circunstância, pois para sair da roça de garrafa em punho e ir buscar um prêmio na Capital tinha que ter, além de muito tino para o negócio, uma boa dose de coragem. Mas isso de plantar o coração na terra e tomar a estrada para conquistar o mundo é o destino que valeu a fama de muitos mineiros.

O produtor Luciano Souto conta que havia contratado um pesquisador para ir fuçar lá no Arquivo Nacional mais informações sobre esse concurso de 1922. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou suspenso.

Como comerciante de cachaça, seu José Acácio carregava a herança de tropeiros e aguardenteiros que percorriam, desde o século XVIII, o Caminho Novo da Estrada Real entre Rio de Janeiro e Ouro Preto. As tropas de burros e mulas foram substituídas pelos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil, cujo itinerário de um modo geral lembra muito os caminhos do ouro. A operação de José Acácio acontecia no Ramal de Santa Bárbara (como também era conhecido o Ramal de Nova Era), indicando a parada do trem como referência. Já o armazém ficava na cidade vizinha de Rio Piracicaba, seguindo o mesmo ramal. A informação de que a Fazenda do Canjica, em Alvinópolis, era uma das fornecedoras de José Acácio foi passada pelos antigos da região, inclusive a própria família Figueiredo, para o seu Raul Megre, sogro de Luciano que resgatou a marca nos anos 1980 e registrou-a em 1991, com a bênção dos herdeiros do fundador. Finalmente, o engarrafamento – e, presume-se, a comercialização – aconteciam em Belo Horizonte.

Mas por que indicar no rótulo toda essa logística? Seriam exigências legais? Se hoje em dia, com uma legislação muito mais rigorosa, não se impõe tamanha precisão na descrição do itinerário de uma aguardente do canavial ao copo, que dirá um século atrás! As outras informações que figuram ali é que nos fazem imaginar que, na verdade, toda essa precisão geográfica fazia parte da estratégia de marketing de José Acácio. O rótulo era um atestado da qualidade de seu produto, a garantia do que dizia a seus clientes. Não era informação só de boca, estava escrito e colado em cada garrafa!

Por exemplo, ele dizia ali que a Colombina era uma “Superior aguardente de puro succo de canna, especialmente fabricada para esta marca pelos melhores produtores do Estado de Minas”. José Acácio não se declarava produtor, mas sim um selecionador da melhor aguardente mineira, atestando a origem e indicando os dados da procedência geográfica. Com tamanha transparência em relação a toda a operação, ficava mais forte a credibilidade a respeito desse grande trunfo da marca, o seu prestigioso prêmio.

José Acácio era um moderno marqueteiro e conceituador de uma marca que revelava perfeitamente o espírito de seu tempo. A identidade da Colombina, vejam só, soma à fama secular das iguarias mineiras, quer dizer, sua origem geográfica, a elementos que cada vez mais simbolizavam a identidade nacional, em especial pela difusão da cultura da Capital Federal pelo rádio nas décadas de 1930 e 40. Identidade tão mineira quanto brasileira, conectada também com antigas tradições europeias. Pra completar, havia a conquista do mercado na nova capital mineira, que era um dos símbolos da modernização que a República desejava empunhar como bandeira.

Quer receita mais modernista do que essa?

Essa história que o rótulo documenta é preservada oralmente há várias gerações, primeiro pelos descendentes de José Acácio, e hoje pelos herdeiros do seu Raul Megre. Luciano Souto conta que havia contratado um pesquisador para ir fuçar lá no Arquivo Nacional mais informações sobre esse concurso de 1922. Mas aí veio a pandemia e tudo ficou suspenso. Certamente, quando retomar essa pesquisa, ganharemos informações preciosas não só sobre a Colombina mas também sobre a sociedade brasileira de seu tempo neste eixo entre Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Um último elemento tem um especial valor na reconstituição dessa história: o endereço em Belo Horizonte. Ora, a Avenida Paraúnas, que ganhou esse nome do rio que por ali passava, passou a ser chamada de Avenida Getúlio Vargas em 1938, durante o Estado Novo. Sabe-se que José Acácio Figueiredo trabalhou a marca Colombina até final dos anos 1950, talvez entrando pelos primeiros anos da década seguinte. O rótulo foi impresso nesse período. A família acredita que seja muito antigo, então a hipótese primeira é de que seja mesmo um rótulo dos anos 1940.

Bom, vamos parando por aqui. A Colombina tem muito mais histórias, mas eu não vou contar tudo agora que senão o/a convidado/a não volta! Quem sabe na próxima vez a gente não mergulha dentro do copo e descobre mais um tan’de história pra degustar na ponta da língua?

Até lá!

Post-scriptum: Tem mais um elemento no antigo rótulo da Colombina que é curioso demais. José Acácio achou importante dizer que a sua aguardente era “filtrada e desinfetada”. Filtrada, vá lá, faz parte do processo de controle de qualidade e padronização. Mas desinfetada? Como é que desinfeta o desinfetante? Eu só consigo achar que, com a má fama de outras pingas daquele tempo, José Acácio quis assegurar para seus clientes que podiam confiar na higiene do produto. Só pode ser…

SOBRE O AUTOR

Professor, músico e jornalista, Maurício Ayer é doutor em Literatura Francesa pela USP, mas se apresenta também como cachaceiro nas redes sociais Instagram e Facebook, onde divulga seus cursos sobre as relações entre a nossa típica aguardente de cana e a literatura brasileira, além de estabelecer outras conexões culturais. No site de jornalismo independente Outras Palavras, é o responsável pelo blog Molhando a Palavra – Literatura & Cachaça com Maurício Ayer.

VEJA TAMBÉM