Uma repórter no meio do inferno

Livro Dez dias num hospício, resultado da experiência de falsa identidade da jornalista estadunidense Nellie Bly, ganha quatro edições no Brasil em menos de um ano

Por Mauro César Silveira

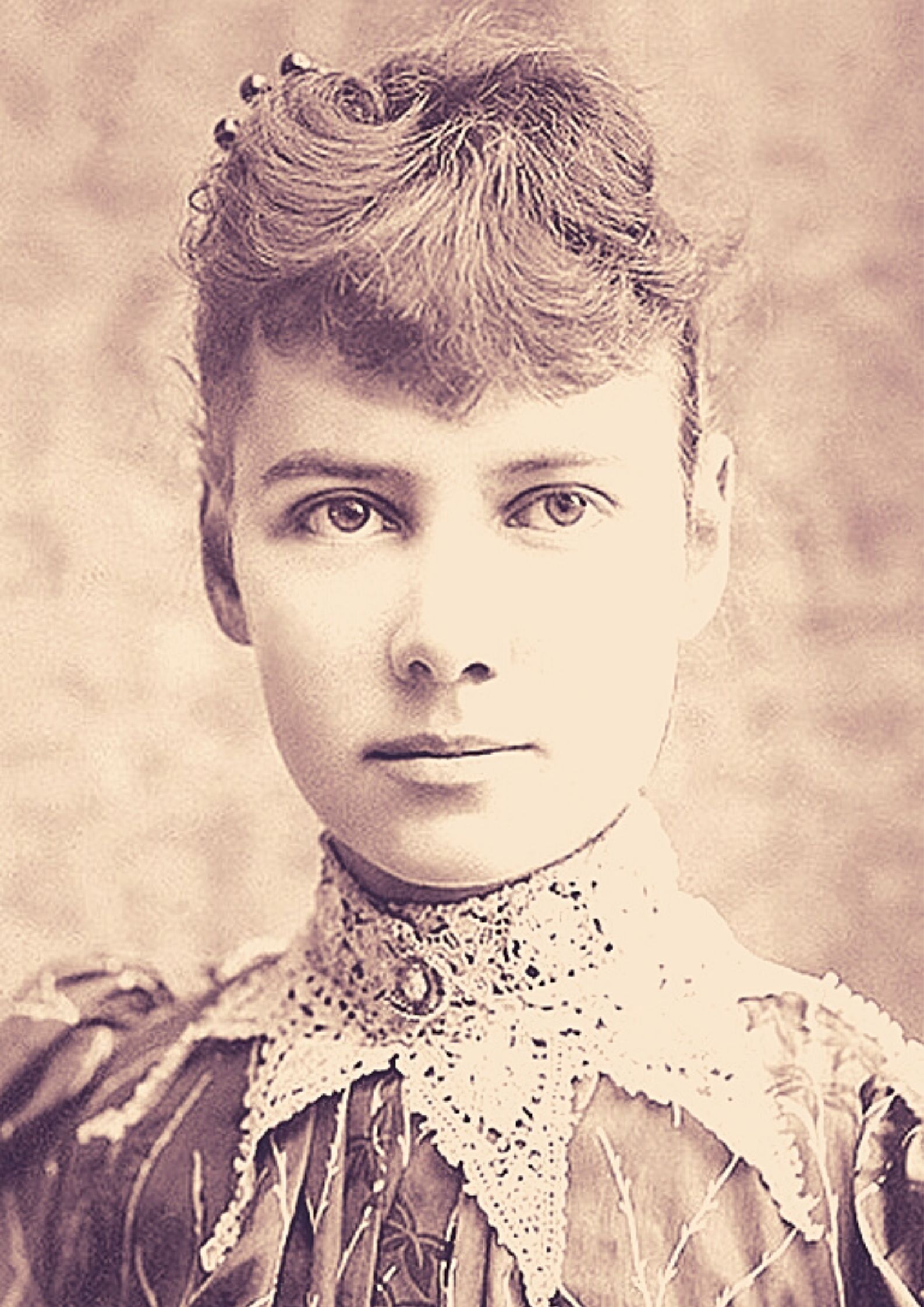

À primeira vista, não poderia haver proposta mais indecorosa: ela teria que se fazer passar por uma pessoa com graves problemas mentais, provocar sua própria internação em um hospital psiquiátrico, sem previsão de alta, e tentar obter as informações mais detalhadas possíveis das condições do local. Mas a jovem repórter Nellie Bly, pseudônimo de Elizabeth Jane Cochran, não se intimidou. “Disse que podia e o faria. E fiz”. A resposta imediata, resoluta, ao editor Colonel Cockerill – uma ideia dele e do diretor do New York World, Joseph Pulitzer – não significava que a jornalista subestimava o grau de dificuldade da empreitada. No período de preparação para viver a personagem transtornada, Nellie Bly foi tomada por muitos momentos de dúvida e tensão: “Me perguntei se seria capaz de cruzar o rio que me separava de minha extraordinária ambição. Se seria capaz de converter-me finalmente em uma habitante daqueles pavilhões ocupados por minhas irmãs de mentes enfermas. E, então, uma vez dentro, o que eu viveria? E depois? Como sair?”

Corria o ano de 1887 e a missão de Nellie Bly se antevia como de dificílima execução. Não apenas deveria se fingir de “louca” para ser levada ao manicômio feminino da Ilha de Blackwell – atual Ilha Roosevelt -, no East River de Nova Iorque, mas convencer policiais, médicos e magistrados de sua insanidade simulada. Como alento para encarar esse imenso desafio, contou com seu talento de atriz: “Eu pensava que podia simular insanidade justo o suficiente como para cumprir qualquer missão que me confiassem”, revelaria depois. Aos 23 anos, ela já acumulava uma experiência profissional de precoce intensidade: passara por várias editorias – destacando-se pelo excelente texto –do Pittsburgh Dispatch, na Pensilvânia, e foi correspondente do jornal durante seis meses no México. Lá, Nellie Bly escreveu sobre a vida cotidiana da população, a corrupção e a exploração sofrida por trabalhadores urbanos e rurais. Em seis meses, ela irritou o ditador Porfirio Díaz e foi forçada a fugir do país às pressas. Mesmo assim, o editor do World, Colonel Cockerill demonstrou certo receio: “Tenho medo desse teu permanente sorriso”. A reação da repórter foi tranquilizadora. “Não vou sorrir mais”.

As lições que a obra oferece continuam valiosíssimas e dolorosamente atuais.

O mesmo Cockerill esclareceu que o objetivo não era obter revelações sensacionalistas. “Descreva as coisas como as veja, sejam boas ou más, elogia ou denuncia como creias que seja justo fazer e conta a verdade todo o tempo”, aconselhou antes do trabalho investigativo. Foi com esse espírito que Nellie Bly chegou à Ilha de Blackwell. Mas o quadro de horrores que testemunhou lhe surpreendeu enormemente. Não esperava ver tantas cenas degradantes. Foi uma “experiência traumática”, nas suas palavras. Condições insalubres em instalações precárias, refeições intragáveis, maus tratos rotineiros de enfermeiras, que incluíam violência física e tentativas de afogamentos das pacientes, médicos insensíveis e a presença de mulheres lúcidas entre as internadas. Tudo foi relatado minuciosamente em duas reportagens publicadas pelo World nas edições de domingo de 9 e 16 de outubro de 1887.

A repercussão foi estrondosa. Os exemplares do jornal esgotaram rapidamente e o interesse crescente pelo material levou à publicação do conteúdo em um livro, no mesmo ano, por Ian L. Munro, em Nova Iorque, sob o título Ten Days in a Mad-House. Agora, o pioneiro trabalho de reportagem de Nellie Bly, um clássico do jornalismo mundial, conta com quatro edições no espaço de menos de um ano no Brasil. A mais recente, Dez dias num hospício, foi lançada no mês passado, em 23 de agosto, pela nova e surpreendente Editora Fósforo, de São Paulo, com prefácio da jornalista Patrícia Campos Mello. No primeiro dia do ano, através dos serviços da Amazon Digital, dos Estados Unidos, com tradução de Francisco Araujo da Costa, surgiu a versão Dez dias em um manicômio: como uma mulher fingiu insanidade para revelar os horrores do hospício da Ilha de Blackwell e ajudou a inventar o jornalismo investigativo. E antes, em outubro de 2020, duas edições haviam apresentado, finalmente, a obra ao país: Dez dias em um hospício, da Wish, de São Caetano do Sul, e Dez dias no manicômio, da Ímã Editorial, do Rio de Janeiro, esta última com apresentação da jornalista Daniela Arbex, que produziu aclamado livro-reportagem sobre o maior hospital psiquiátrico brasileiro.

Ainda que tardiamente, são quatro publicações mais do que bem-vindas, preenchendo grave lacuna na bibliografia de jornalismo em língua portuguesa. As lições que a obra oferece continuam valiosíssimas e dolorosamente atuais. Nellie Bly expõe, com acachapante translucidez, seu método de trabalho, desde a angustiante preparação à aflita presença no hospício da Ilha de Blackwell, temerosa, entre outras coisas, de ser reconhecida por colegas jornalistas que acorriam ao local à procura da “garota louca” – sua performance ganhou os holofotes da mídia, com textos especulativos no New York Sun e New York Times sobre aquele ser humano “misterioso, de olhar selvagem e assombrado em seus olhos”.

“Escutei com bastante apreensão como falavam de mim, e fiquei aliviada ao saber que me consideravam uma louca sem remédio. Foi alentador”.

Aliás, a narrativa dos 10 dias da sua experiência mais radical de falsa identidade – Nellie Bly viveu outras personagens, a maioria, trabalhadoras exploradas na cidade, como empregadas que trabalhavam como escravas em uma fábrica de caixas de papelão – tem a transparência como um dos grandes atributos. Se não recordava o sobrenome de um médico ou de uma paciente, deixava isso claro. Também admitiu, com honestidade hoje rara, que as frases do diálogo com pelo menos uma pessoa não correspondiam à transcrição literal da conversa. O impressionismo acompanha o relato, quase o tempo inteiro, como na primeira noite no manicômio: “Quando ouvi uma voz no corredor perguntando por meu nome, comecei a tremer, temendo sempre que minha saúde mental fosse descoberta. Escutei a conversa e descobri que era um repórter que me procurava. Ouvi que perguntava pela minha roupa, pois queria examiná-la. Escutei com bastante apreensão como falavam de mim, e fiquei aliviada ao saber que me consideravam uma louca sem remédio. Foi alentador”.

Nellie Bly também admitiu seus limites. Inicialmente, planejava forçar a internação nas alas mais violentas e nas dependências isoladas, para onde eram destinadas as mulheres mais agitadas, mas desistiu ao ouvir o relato de algumas pacientes lúcidas. “Decidi não arriscar minha saúde, nem minha pele, de modo que nunca me pus violenta”, contou. Mesmo assim, e sem fazer nenhum esforço para seguir com a representação dentro do manicômio, sua situação era a mesma de algumas outras pacientes: “Falei e agi exatamente como faço no meu dia a dia. Por incrível que pareça, quanto mais eu agia e falava com lucidez, mais louca me consideravam”.

Ao relembrar sua saída, providenciada pelo World, a repórter não escondeu a tristeza que sentiu ao se despedir de todas as suas companheiras de suplício, agravada pela consciência de que ela caminhava para a liberdade e a vida, enquanto elas ficavam para trás, condenadas a “um destino pior que a morte”. Como nos trabalhos de denúncia mais consistentes, as duas reportagens reunidas no livro Dez dias num hospício produziram efeitos bem concretos: depois de uma acurada investigação judicial, que contou com a colaboração direta de Nellie Bly, a cidade de Nova Iorque passou a destinar anualmente um valor adicional de 1 milhão de dólares para melhorar as condições dos seus hospitais psiquiátricos.

Em sua obra, essa indômita jornalista do século XIX nos ensina o que o melhor jornalismo pode oferecer: abordar temas socialmente relevantes, cumprir papel investigativo para desvelar o que as diferentes instâncias de poder querem esconder, produzir mudanças e, de quebra, ser muito bem escrito.

Sua narrativa, de inegável qualidade literária, a consagraria, mais de dois anos depois, com uma série de reportagens sobre a viagem ao redor do mundo que empreendeu entre novembro de 1889 e 1890. Desta vez, quem propôs a pauta foi ela. Queria superar o tempo de Phileas Fogg, personagem ficcional do livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, do escritor francês Júlio Verne, publicado pouco tempo antes, em 1873. O editor lhe informou que o World já tivera essa ideia e planejava mandar um repórter para realizá-la, mas que poderia contar com seu apoio. Os dois se dirigiram à sala do gerente comercial, irredutível em sua decisão de escolher um homem para a viagem. A resistência do responsável pelas finanças terminou depois de um curto diálogo:

– É impossível que você faça isso. Em primeiro lugar você é uma mulher e precisaria de um protetor. E mesmo que fosse possível para você viajar sozinha, você teria que carregar tanta bagagem que isso atrapalharia fazer mudanças rápidas de transporte. Além do mais, você só fala inglês. Então, não faz sentido termos essa conversa, ninguém além de um homem pode fazer essa viagem!

– Muito bem. Mande um homem. E eu vou começar a viagem no mesmo dia para outro jornal e vou vencê-lo.

Tamanha determinação atingiu o apogeu na tarde de 25 de janeiro de 1890. Depois de percorrer mais de 40 mil quilômetros pela Europa, África, Ásia e América viajando de diferentes formas, de navio a vapor, trem e até a cavalo, Nellie Bly desembarcou na estação de trem de Jersey City diante de milhares de pessoas que aguardavam a sua chegada. Um furor. Ela tinha concluído o percurso em 72 dias, seis horas, 11 minutos e 14 segundos, ultrapassando não apenas o personagem de Júlio Verne, mas sua própria meta, a de completar o roteiro em 75 dias. O conjunto de reportagens, com textos e informações enviados pelo correio e pelo telégrafo durante o trajeto para a redação do World em Nova Iorque, também foi publicado em formato de livro no mesmo ano. Em 1º de julho de 2021, a Ímã Editorial, do Rio de Janeiro, lançou a obra no Brasil, com o título de Volta ao mundo em 72 dias. O jornalismo e a história agradecem.

VEJA TAMBÉM

A análise de 11 reportagens da jornalista Nellie Bly publicadas no jornal The New York World entre 1887 e 1889, verificando seu método de apuração e propondo uma reflexão teórica sobre a conceituação de jornalismo investigativo, foi o eixo da dissertação de mestrado intitulada O auge de Nellie Bly: uma jornalista estadonidense no final do século XIX, defendida por Natália Costa Cimó Queiroz no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC em 2013. Esse trabalho pode ser visto aqui.