Obra “Os fuzis e as flechas” se impõe como leitura essencial no Abril Indígena

Por Mauro César Silveira

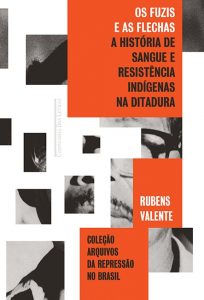

No momento em que a população indígena brasileira é acossada, em plena pandemia, pelo governo de Jair Bolsonaro, um ardoroso defensor da presença do garimpo em áreas que pertencem a várias etnias do país, uma leitura é obrigatória: o portentoso livro Os fuzis e as flechas: história de sangue e resistência indígena na ditadura, do jornalista Rubens Valente, que reaviva a memória nacional e detalha muitas das atrocidades promovidas pelo regime militar. Repórter investigativo reconhecido pela sua alta capacidade de apuração, um talento natural decantado através de sólida e bem sucedida carreira profissional, ele construiu um vigoroso painel histórico das muitas mazelas que se abateram sobre nossos povos originários no sombrio período que se estendeu de 1964 a 1985.

Na alentada obra, de 520 páginas, lançada pela Companhia das Letras em 2017, Rubens Valente descortina fatos tenebrosos que ficaram décadas escondidos nos porões do passado, segredos inconfessáveis de muitos agentes da ditadura. Frentes da Funai (Fundação Nacional do Índio) mal planejadas e desestruturadas que, ao contatar com indígenas sem imunidade, visando o expansionismo agrícola a qualquer preço, provocaram a mortandade em muitas tribos, vitimadas por epidemias de gripe e sarampo. Tráfico, escravidão, tortura, abuso sexual, violência brutal contra homens e mulheres de todas as idades, assassinatos, corrupção, remoções forçadas de tribos inteiras, usurpação de riquezas naturais e suicídios em série, provocados pelo cruel confinamento em áreas reduzidas, como é o caso dos guarani-kaiowá, em Dourados, Mato Grosso do Sul. A lista é grande. Jovens também foram treinados e, depois fardados como soldados, para integrar os quadros da Guarda Rural Índigena, uma corporação criada pelo primeiro presidente da Funai, José de Queirós Campos, em 1969, para atuar no Reformatório Agrícola Krenak – a prisão para indígenas menos submissos localizada em Resplendor, Minas Gerais. E os membros da força repressora foram obrigados a protagonizar algumas cenas assombrosas: em desfile militar que marcou a primeira formatura desses “policiais”, dois deles carregavam outro indígena pendurado, simulando a temida tortura no pau-de-arara.

DEPOIMENTOS REVELADORES

Perspicaz e extremamente rigoroso na investigação do passado, o repórter cotejou, de forma extenuante, uma quantidade incalculável de informações de toda a natureza, sejam oriundas de milhares de documentos oficiais, alguns sigilosos ou confidenciais, livros, teses, gravações em áudio e vídeo, jornais da época, mas também das entrevistas pessoais com personagens diretamente envolvidos nos episódios relatados. Nesses encontros, Rubens Valente explorou sua excelente condição de entrevistador e obteve depoimentos reveladores, como o do indigenista José Porfírio Fontenele de Carvalho, que escreveu o livro Waimiri Atroari: a história que ainda não foi contada, em 1982. Ele confidenciou ao repórter que ao conversar sobre as temerosas ações militares contra indígenas durante a construção da rodovia Boa Vista-Manaus, a BR-174, que cortava 120 quilômetros da área waimiri-atroari, com o general Gentil Nogueira Paes, então comandante do 2º Grupamento de Engenharia e Construção do Exército, em 1974, ouviu uma declaração estarrecedora: “Ele (general) falou que a ordem que tinha dado para os militares era que, se vissem o mato mexer, era para atirar. Não coloquei no meu livro com esse detalhe, mas estou dizendo aqui. O general me disse isso“.

O livro foi apurado e escrito entre outubro de 2013 e setembro de 2015, mas também é o resultado de toda a experiência profissional do autor, sedimentada ao longo de quase três décadas de produção de reportagens para publicações de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, quando teve a oportunidade de conhecer 30 terras indígenas do país. Aos 12 anos de idade, quando a família mudou para Dourados, no Mato Grosso do Sul, viu um indígena pela primeira vez. As imagens daquela época o acompanhariam vida afora. Chamou sua atenção a força discriminatória que recai sobre essa população não branca brasileira, mas ele notou que havia outra perspectiva sobre os indígenas, como ele revela na introdução da obra: “No começo das manhãs, ao caminhar para a escola, não raramente eu encontrava pelo caminho um índio caído, derrubado pelo álcool da noite anterior. Impressionavam as bebedeiras, as condições insalubres em que viviam, a desnutrição e as dificuldades de sobrevivência desses índios, mas eles também nos davam uma lição de humildade e persistência. Eram a expressão de um modo de vida tão diferente quanto desafiador. Que atraía todo tipo de preconceito, imprecações e comentários negativos dos moradores locais, mas também atos de solidariedade e tolerância“.

O livro foi apurado e escrito entre outubro de 2013 e setembro de 2015, mas também é o resultado de toda a experiência profissional do autor, sedimentada ao longo de quase três décadas de produção de reportagens para publicações de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, quando teve a oportunidade de conhecer 30 terras indígenas do país. Aos 12 anos de idade, quando a família mudou para Dourados, no Mato Grosso do Sul, viu um indígena pela primeira vez. As imagens daquela época o acompanhariam vida afora. Chamou sua atenção a força discriminatória que recai sobre essa população não branca brasileira, mas ele notou que havia outra perspectiva sobre os indígenas, como ele revela na introdução da obra: “No começo das manhãs, ao caminhar para a escola, não raramente eu encontrava pelo caminho um índio caído, derrubado pelo álcool da noite anterior. Impressionavam as bebedeiras, as condições insalubres em que viviam, a desnutrição e as dificuldades de sobrevivência desses índios, mas eles também nos davam uma lição de humildade e persistência. Eram a expressão de um modo de vida tão diferente quanto desafiador. Que atraía todo tipo de preconceito, imprecações e comentários negativos dos moradores locais, mas também atos de solidariedade e tolerância“.

FORÇA MISTERIOSA

Como vem defendendo o escritor indígena Daniel Munduruku, com Pós-Doutorado em Linguística, o 19 de abril não deveria mais ser chamado de Dia do Índio, por toda a carga preconceituosa que a palavra encerra. Criada no Brasil por decreto do presidente Getúlio Vargas, em 1943, acolhendo proposta apresentada no Primeiro Congresso Indigenista Interamericano, realizado no México três anos antes, esta data poderia mudar o nome para Dia da Diversidade Indígena, bem mais apropriada. Afinal, a expressão indígena, como observa Munduruku, quer dizer originário, “aquele que está ali antes dos outros.”

Apesar dos penosos percalços e das deletérias ações daqueles que chegaram aqui depois que os nossos indígenas, Rubens Valente termina o livro em tom esperançoso. A retomada do crescimento populacional em muitas aldeias, a partir do fim da ditadura, indica que a resistência se mantém de pé. Líricas, as últimas frases do autor apostam nessa força misteriosa que ainda move indígenas das mais variadas etnias: “Porém, cada um à sua maneira, com maior ou menor ênfase, milhares de índios disseram não a outro modo de vida. Disseram vivamente que preferem viver entre os seus, a despeito do preconceito, da marginalização e da incompreensão geral. Para eles, essa resistência silenciosa, porém expressiva e vibrante, representou por fim um tipo de vitória, entre tantas derrotas. Nesse sentido, as centenas de índios que pereceram pela incúria, falta de profissionalismo e truculência da ditadura acabaram por impor ao extinto governo militar uma derrota para além daquele tempo, que se expressa a cada dia e a cada hora em que um curumim nasce no interior de uma maloca de alguma aldeia encravada nos confins do Brasil.“

MAIS RUBENS VALENTE

No ano passado, o autor de Os fuzis e as flechas publicou uma resenha sobre a obra Rondon: uma biografia, do jornalista norte-americano Larry Rohter, que narra a vida do marechal e sertanista Cândido Mariano da Silva Rondon, na revista mensal de crítica de livros Quatro Cinco Um. Leia aqui.

Em sua coluna no UOL, apresentou vários textos relevantes sobre a questão indígena na segunda quinzena de abril. No dia 17, mostrou as terras indígenas mais vulneráveis ao avanço da Covid-19. No dia 18, observou que o Conselho Nacional da Amazônia passará a funcionar na Vice-Presidência da República, com o General Hamilton Mourão e mais 19 militares, sem a participação de representantes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e da Funai (Fundação Nacional do Índio), dois órgãos com atuação direta na proteção do meio ambiente e das populações tradicionais da Amazônia. E no domingo, dia 19, foram mais duas produções. A primeira conta a história do indígena Aldevan Baniwa, agente de endemias em Manaus (AM), morto com suspeita de Covid-19, sem conseguir realizar o teste para a doença. No segundo texto trouxe, na data oficial consagrada aos povos indígenas, a advertência do subprocurador-geral da República Antonio Carlos Bigonha, coordenador da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (Ministério Público Federal), de que “a proposta do governo Bolsonaro ao índio é o genocídio“.

VEJA AINDA

Outro caso de firme resistência à ditadura é o dos parkatêjê, no Pará. Submetidos a trabalho escravo durante o regime militar, eles venceram a batalha por autonomia e lutam, desde 2012, contra a duplicação da ferrovia da mineradora Vale S.A. Em junho de 2015, a jornalista Joana Zanotto relatou a mobilização dos indígenas contra a empresa na Agência Pública de Jornalismo Investigativo em matéria intitulada No Pará, indígenas lutam contra Vale, com expressivas imagens do repórter fotográfico Pedro Aguiar Stropasolas. A reportagem pode ser acessada aqui.

Em fevereiro do ano passado, a mesma Joana Zanotto denunciava, no Brasil de Fato, que após os crimes de Mariana (MG) e Brumadinho (MG) a Vale voltou os olhos, com maior cobiça, para a região norte do país, ameaçando, mais uma vez, os parkatêjê. Sob o título Vidas atravessadas: como a Vale afeta o cotidiano de indígenas e sem-terra no Pará, a matéria da repórter pode ser conferida aqui.

OUTRO ASSASSINATO DE LIDERANÇA INDÍGENA

O site De Olho nos Ruralistas – Observatório do agronegócio no Brasil apresentou mais uma grave denúncia em 18 de abril, na véspera do Dia da Diversidade Indígena: o assassinato do indígena ari uru-eu-wau-wau, de 32 anos, que teve seu corpo encontrado na estrada de terra que liga a cidade de Jaru, em Rondônia, até a terra que leva o nome da etnia, no distrito de Tarilândia. Ele fazia parte do grupo de monitoramento e vigilância do território, palco constante de ameaças e invasões de grileiros, madeireiros e garimpeiros. Foi o segundo assassinato de lideranças índigenas no país no período de 20 dias. Em nota, Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), associa o crescimento da violência à “política genocida do governo Bolsonaro”. Veja a íntegra do texto aqui.

Um comentário

Pingback: